目次

- 必須だった感染妊婦情報のリアルタイムの把握と共有

- 急増する感染者、最も重要視された短期間での開発

- 業務に忙殺されるなかでの情報入力、求められた簡便さ

- データ解析で実現できた感染者管理のギアチェンジ

- アフターコロナのシステム活用、平時・災害時の母体搬送連携へ

2019 年末からの新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な感染拡大は、日本の医療現場にも混乱と深刻な業務負荷をもたらした。妊婦も例外なく多数の感染者を出したことから、周産期医療の現場も経験したことのない対応を迫られた。COVID-19 感染者が急増し、感染妊婦も多かった沖縄県では、県内の病院が連携対応するために感染妊婦情報を共有することが急務となった。そこで沖縄周産期新型コロナ感染対策チームのもと、琉球大学病院産婦人科が中心となり、Claris FileMaker をプラットフォームとした「沖縄県 Covid-19 周産期クラウドデータベース」を構築。県内の周産期医療機関がリアルタイムで感染妊婦情報や受け入れ状況を共有することによって、現場の危機的状況を乗り切った。

システム構築に至った経緯や運用の効果、今後の展望などについて、琉球大学病院周産母子センター部長の銘苅 桂子(めかる けいこ)氏の発表をレポートする。

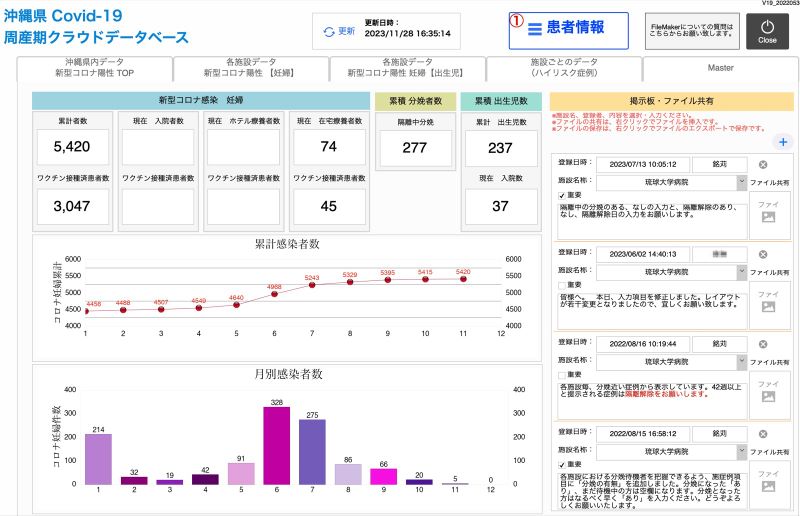

各施設の感染妊婦の受け入れ可能状況や現在管理下にある感染者の療養先、妊娠週数などの個別情報・掲示板(添付ファイル)をリアルタイムに共有できる

1. 必須だった感染妊婦情報のリアルタイムの把握と共有

沖縄県では第 2 波の感染拡大前の 2020 年 7 月 1 日に「沖縄周産期新型コロナ感染対策チーム」を発足させ、早い時期から対応に備えた。多くの自治体の COVID-19 対策は、まず保健所が新型コロナ陽性者を把握し、感染症指定医療機関と連携して陽性者の入院先等を指示するというものだった。当時メディアでも盛んに報道されたが、保健所業務がパンクして電話応対も困難に陥り、入院できない感染妊婦があふれた。そうした問題を避けるため沖縄県では保健所を介すことなく、周産期コーディネーターがその役割を担い、沖縄周産期新型コロナ感染対策チームの連携によって迅速な受け入れ対応ができる体制をつくっていた。

沖縄周産期新型コロナ感染対策チームは、沖縄産科婦人科学会、沖縄産婦人科医会、周産期医療を提供する指定感染症医療機関(本島 4 施設、離島 2 施設)、感染症患者受入病院 5 施設、県内の産科クリニック院長、沖縄県母子保健班などが参加する連携体制である。当初は 20 数名のチームであったが、後半は NICU 医師も含めた 40 数名の体制となった。「新型コロナ感染妊婦対応病院と非感染のハイリスク妊婦対応病院の機能分担や、クリニックなどの産科施設が分娩停止になった場合の連携体制など、様々な検討を行いました。なかでも重要だったのが、各施設における妊婦感染状況と軽症・中等症以上など症状の一元把握でした。周産期コーディネーターがそれらの情報収集に務めていましたが、急増する陽性者に手が回らず正確な情報把握ができなくなっていました」(銘苅氏)

実際、急激な感染拡大が起きた第 5 波(2021 年 7 月 〜 9 月)では周産期コーディネーターの業務がオーバーフローし、連携の上で重要となる“どこの病院に、どの程度の重症度で、妊娠何週の妊婦が何人入院しているのか”という情報を共有することが困難になっていたという。県は他の自治体同様に毎日の感染者数や7日間平均の感染者数などを集計し公表していたが、そこから感染妊婦の状況までは抽出できなかった。「急増する新型コロナ感染妊婦のベッド確保のために、リアルタイムでの情報共有が必須だと痛感しました。また、新型コロナ感染妊婦は、肺炎の重症化や産科合併症の頻度増加、早産になるといった研究報告があった時期だったため、県内の感染妊婦の転帰の現状をリアルタイムに解析して対応することが重要だと考えました」(銘苅氏)。それが沖縄県 Covid-19 周産期クラウドデータベース構築の動機だったと説明する。

琉球大学病院 病院長補佐(男女共同参画・医師の働き方改革担当)周産母子センター部長・教授の銘苅桂子氏 虎ノ門ヒルズフォーラム Claris Engage メディカルセッション講演

2. 急増する感染者、最も重要視された短期間での開発

銘苅氏ら琉球大学病院産婦人科が沖縄県 Covid-19 周産期クラウドデータベースの構築に乗り出したのは、COVID-19 第 5 波の真っ只中だった 2021 年 8 月。支援を依頼したのは Claris Platinum パートナーである株式会社イエスウィキャン(東京都港区)。同社は千葉県・山梨県・静岡県などの新型コロナウイルス感染症対策業務を Claris FileMaker プラットフォームで作成した支援システムによってサポートしてきた。サービス提供に際して最も重視したのは、逼迫した周産期医療現場が「1 日でも早くシステムが使えるようになること」だった。ローコード開発により迅速に開発を進められ、短期間でシステム運用を開始できることから開発には FileMaker が採用された。また、同院の産婦人科では不妊治療データベースが FileMaker で構築されていたことも導入の決め手となった。

仕様設計から運用開始までの期間を 1か月と定め、両者の打ち合せがスタートした。琉球大学病院産婦人科側は、医療現場のスペシャリストである一方で、電子カルテとは異なる外部システム開発は未知の領域であった。そこで、FileMaker の画面レイアウトのイメージと、どのような項目を配置するかを簡単に示したサンプルファイルを作成し、それを元にイエスウィキャン社が要件定義と追加開発を進めるというハイブリッド開発方式をとった。両者で密にコミュニケーションをとり、約2週間でアプリケーションの完成イメージをすり合わせたという。

沖縄県 Covid-19 周産期クラウドデータベースは、連携する各医療機関が現在の状況を入力できることと、患者受入れ可能情報を連携医療機関すべてで共有できることが前提であるため、クラウド環境で運用することにした。琉球大学病院内では Claris FileMaker Pro で、また連携する各医療機関は FileMaker WebDirect を利用して Web ブラウザでアクセスし、情報入力・共有を行っている。サーバー運用に関しては、システムを利用する医療機関の増加に即時対応でき、運用開始後の改修やトラブルシューティング等に迅速に対応できるよう、イエスウィキャン社が AWS 上に展開するクラウドサービス「YFMCloud」を利用することにしたという。

こうした地域の医療機関が複数かかわる事業では、その開発費や運用費をどう調達するかが課題になることが多い。連携する医療機関の利用はあくまで「お願い」という形で行われるため、各施設にシステム利用費の負担を要請するのは難しい。銘苅氏らも費用調達に苦労したという。「最初は沖縄県産婦人科学会と沖縄県産婦人科医会に協力をお願いして開発費を調達しました。システムの改修費やライセンスの発生分などの費用も必要になるため、沖縄県に理解を求め現在は継続事業として負担してもらっています」(銘苅氏)と説明する。

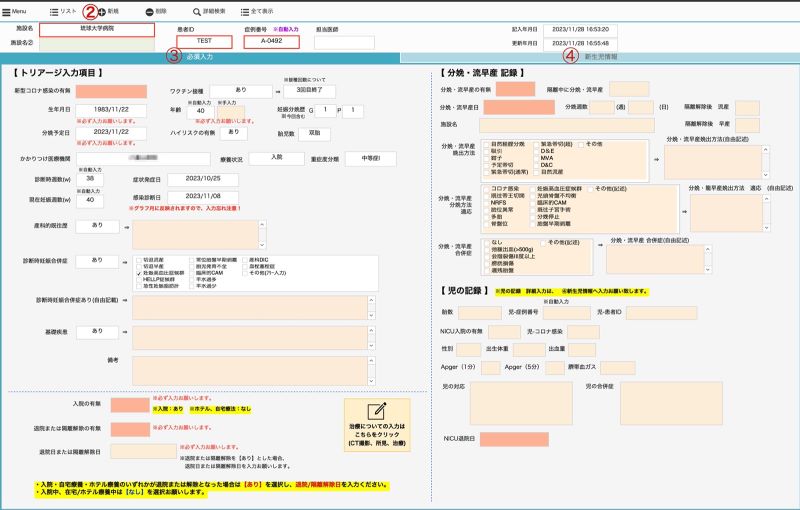

3. 業務に忙殺されるなかでの情報入力、求められた簡便さ

沖縄県 Covid-19 周産期クラウドデータベースへ各連携施設が入力する情報は、自院の管理下にある妊婦の年齢、妊娠週数、コロナ重症度、産科合併症、療養先などである。各施設が感染者対応に忙殺されるなかで、データ入力が敬遠されるという懸念があったことから、できるだけ簡便に入力できるよう工夫したという。例えば、年齢は生年月日を、妊娠週数は分娩予定日を入力すると自動的に算出できるようにしたり、コロナ重症度や合併症名、療養先などはプルダウンやチェックボックスで選択できるようにした。「当初は入力項目も多かったのですが、忙しいときに詳細の入力はできない、この項目は不要といった意見もあり、入力者の負担にならないよう何度も改修しながら必要最低限に絞りました」(銘苅氏)。

必須項目を明確にし、スクリプトと計算処理で入力しやすく工夫した画面

各施設の感染妊婦のデータ画面を見ると、それぞれの対応状況がわかる。例えば、琉球大学病院では入院数、ホテル療養者数、自宅療養者数などの集計値とそれぞれの患者状況(療養先、妊娠週数、コロナ重症度)が表示され、どの施設が現在受け入れ可能か、不可か、調整後可能かなどの対応状況がひと目でわかる。「運用開始当初は 5 施設でデータの入力が始まり、現在では 30 の連携施設に利用が拡大しています。クリニックの先生方にもお願いし、県全体の分娩対応施設をほぼ網羅しています。こうした連携体制でコロナ対応できたことが大きな収穫だと思っています」(銘苅氏)とした。

各施設の感染妊婦の受け入れ可能状況や現在管理下にある感染者の療養先、妊娠週数などの個別情報をリアルタイムに共有できる

第 5 波のなかで運用を開始した沖縄県 Covid-19 周産期クラウドデータベースだが、第6波が到来した 2022 年 1 月には 266 人という過去最多の感染妊婦にも対応できたという。「オミクロン株が中心で妊婦の重症化は見られなかったものの、周産期クラウドデータベースの運用があったからこそ経験したことのない感染者数の情報をリアルタイムに把握できました」(銘苅氏)と言い、スムーズな感染者対応ができたとした。さらに、第 7 波の 7 月は 806 例、8 月は 780 例に達し、感染者の分娩も増加した。「病院でもクラスターが発生して分娩対応できない施設が増えるなど危機的状況にありましたが、連携体制と周産期クラウドデータベースによる情報共有によって、綱渡りながら乗り切ることができたと思っています」(銘苅氏)と振り返る。

4. データ解析で実現できた感染者管理のギアチェンジ

沖縄県 Covid -19 周産期クラウドデータベースの運用は感染妊婦のスムーズな対応に役立ったことに加え、「ギアチェンジのためにデータを活かすこと」にも貢献したという。沖縄県における妊婦の重症化率を第 5 波と第 6 波で比較すると、明らかにコロナウイルスの性質が変化したという。「第 5 波は妊婦感染 394 例のうち中等症以上が 109 例(約 28%)だったのに対し、第 6 波では 2736 例のうち中等症以上はわずか 15 例(約 0.5%)と、重症化しないことがデータ解析でわかりました」(銘苅氏)とし、それまでのような厳重な呼吸器管理は必要なく、院内感染対策と切迫早産などの妊婦管理を中心に実施する方針へ転換する根拠にできたという。「データ解析があったので必ずしも入院措置ではなく、呼吸状態やお腹の状態を毎日電話で確認することを前提として、自宅療養でも対応できる方針に切り替えることができました」(銘苅氏)と、沖縄県 Covid-19 周産期クラウドデータベースによるデータ解析の効用を話す。また、妊婦の感染状況をリアルタイムに把握することで、妊婦や県に対しての広報活動にも解析データを利用できるようになったことも挙げた。

5. アフターコロナのシステム活用、平時・災害時の母体搬送連携へ

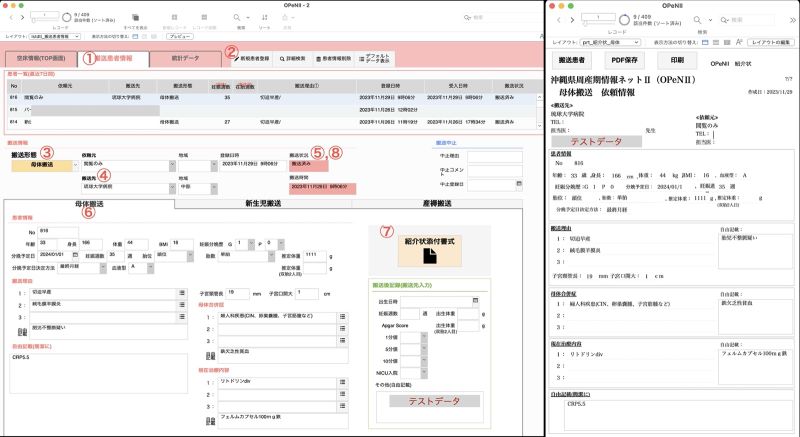

周産期医療の現場における COVID-19 対応に寄与した沖縄県 Covid -19 周産期クラウドデータベースは、“アフターコロナ”を見据えた次のステップに進んでいる。それは災害時を想定した母体搬送連携に生かすシステムの運用だという。災害時に各施設が妊婦の受け入れが可能かどうかの情報(空床情報)、ハイリスク妊婦の症例情報と妊娠週数、現在管理している病院名、さらに搬送元・搬送先施設およびその後の分娩状況などの情報を各施設で共有し、連携強化することだと説明する。

こうした要件に基づいて構築・運用を開始したのが、新たな周産期情報ネットワーク「OPeN(Okinawa Perinatal information Network)Ⅱ」だ。沖縄県では 2014 年 5 月に周産期情報ネットワークである OPeN の運用を開始しており、その後継システムにあたる。ダッシュボード画面では各施設の妊婦受け入れ可能状況と NICU の受け入れ可能状況などが妊婦・新生児のイラストの色でわかるようになっている。搬送を依頼する医師はこの画面で受け入れ状況を確認のうえ、搬送依頼先や搬送日時、患者の詳細情報などを入力、完了すると搬送先で確認できる。また、紹介状添付書式アイコンをクリックすれば県内共通の母体搬送紹介状が自動で作成されるようにした。

母体搬送システムとして新たに構築された沖縄周産期情報ネットワーク。トップ画面で妊婦や新生児(NICU)の空床情報などがイラストの色分けにより一目でわかる

母体搬送依頼の際に搬送元医師が妊婦情報や搬送理由などを入力し、搬送先と共有。県内共通の紹介状(母体搬送用)も自動で作成できる

琉球大学病院産婦人科の取り組みは、クラウドで沖縄県内の周産期医療を“見える化”することを目的に進められている。「発展途上ですが、紙と電話からデジタル化され、リアルタイム共有を実現し、連携を強化。そして収集したデータを基に社会への発信、あるいは周産期の医療現場における改善のためのディスカッションができる――そうしたことを目標に取り組んでいます」(銘苅氏)とした。銘苅氏はさらにコロナ禍で構築した連携体制とシステムが有事の備えになるとし、「災害に強くしなやかな産婦人科医療体制を構築していきたい」と強調した。

*本記事は 2023 年 12 月 18 日に TECH+「企業 IT チャンネル」に掲載された記事を転載しています。